国土交通省が対象となる自治体に対して実施した調査結果(2022年12月末時点)によると、1992年に指定された生産緑地の約9割が特定生産緑地に指定されたことがわかった。

2022年には、全体の約8割を占める生産緑地が指定から30年が経過することとなり、そのままではいつでも買取り申し出ができることとなることから、いわゆる“2022年問題”として、生産緑地の解除や都市農地の宅地化が一気に進むことが懸念されていた。

このため、国は特定生産緑地制度の創設等の制度改正を行い、JAグループは特定生産緑地への確実な移行に向けて取り組んできた。

JAや関係団体、自治体の取り組みの効果もあって、対象となる生産緑地のうち約9割が特定生産緑地に移行する結果となり、懸念された生産緑地の減少を最小限に抑えることができた。

1.三大都市圏における生産緑地の当初指定とその後の推移

(1) 生産緑地の当初指定と追加指定

追加指定についてはしばらく例外的な扱いであったが、その後、地方分権一括法の施行に伴い、2000年に国が策定した「都市計画運用指針」において、「地域の実情を踏まえた都市計画決定権者の判断により生産緑地地区の指定を行うことができる」とされ、各市で追加指定基準を定め、追加指定が行われるようになった。

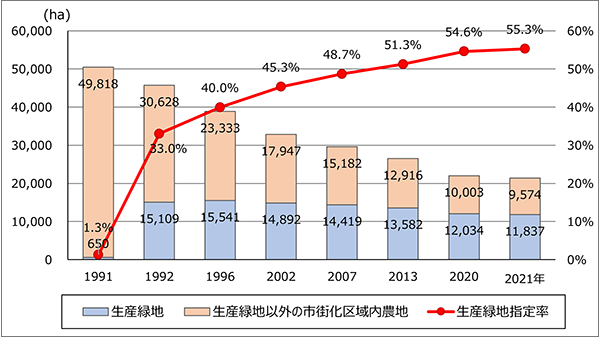

バブル経済期の地価高騰を背景として、1991年三大都市圏特定市の市街化区域内農地において、それまで固定資産税等の税額を据え置いていた長期営農継続農地制度を廃止し、宅地並み課税を実施することが決定された。原則として1992年中に「保全すべき農地」と「宅地化すべき農地」に区分するとされ、保全すべき農地に対しては、生産緑地制度を見直したうえで指定することとなり、1992年に15,109haの生産緑地が指定された。1993年以降も追加指定が行われ、1996年の15,541haが最多の生産緑地面積となった。これをピークにその後は緩やかに減少傾向となった(図表 1)。

図表 1 三大都市圏特定市における生産緑地及び市街化区域農地面積の推移

一方、宅地化農地は、宅地並み課税による重い税負担や、様々な住宅供給政策もあって、急激な減少を辿り、2013年には宅地化農地面積が生産緑地面積を下回り、生産緑地指定率が50%を超えた。

さらに人口減少等社会情勢の変化を背景として、2016年に「都市農業振興基本計画」が閣議決定され、市街化区域農地の位置づけが「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」へと転換されたこと等を受けて、より積極的に追加指定が促されるようになったものの、すでに新たに生産緑地に追加指定を希望する農地は少なく、追加指定面積は多くはない(図表 2)。

図表 2 生産緑地地区に関する都市計画決定の状況(2020年12月31日現在)

| 面積(ha) | 構成比 | |

|---|---|---|

| 1991年以前 | 219 | 2% |

| 1992年 | 9,563 | 79% |

| 1993年~1997年 | 617 | 5% |

| 1998年~2002年 | 381 | 3% |

| 2003年~2007年 | 495 | 4% |

| 2008年~2012年 | 484 | 4% |

| 2013年~2017年 | 211 | 2% |

| 2018年~2020年 | 190 | 2% |

(2) 2022年問題

1991年の生産緑地法改正による生産緑地の指定については、原則として1992年中に指定を終えるとされたため、この年に約1万5千haの生産緑地地区が指定された。この当初指定の生産緑地が、その後30年が経過する中で約1万haへと減少しつつも、全ての生産緑地の約8割を占める。

生産緑地は、指定から30年間建築等の行為制限がかかり、農地等としての管理が義務づけられる。主たる従事者の死亡や故障によって営農継続が困難となった場合に限り、途中でも買取り申し出が可能だが、指定から30年が経過するといつでも買取り申し出が可能となり、行為制限が解除される。

2022年には、約1万haもの生産緑地が指定から30年が経過し、いつでも買取り申し出ができることとなるため、都市農地が急激に減少することや、大量に宅地が供給される懸念があった。

都市農地が急激に減少することとなれば、都市農業の衰退や組合員のJA離れが加速し、需要を上回る大量の宅地供給ともなれば、地価の下落や賃貸住宅の空室率上昇等の組合員の資産管理にとっても大変な事態になりかねないと危惧された。

2.2022年を見据えた制度改正

(1) 都市農地の位置づけの転換と都市農地保全に向けた制度改正

1991年の生産緑地法改正当時の政府の方針としては、都市農地の保全よりも、宅地化を促進して住宅地を供給することが優先課題であった。

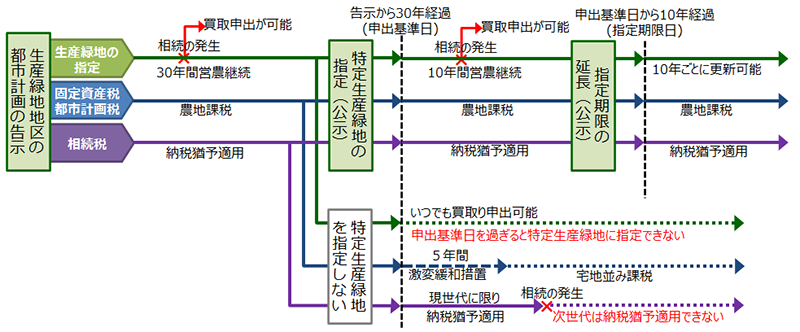

市街化区域内農地の宅地並み課税が実施されるとほぼ同時にバブルが崩壊し、その後の人口減少や宅地需要の減退等を背景として都市農地の位置づけが大きく転換された。これらを受けて、都市農地を保全すべく、2022年問題を見据えて2017年に生産緑地法が改正された(図表 3)。

指定から30年経過後も生産緑地制度による農地保全を継続できるよう「特定生産緑地制度」が創設され、併せて面積要件の引き下げや建築制限の緩和も行われた。

また、2018年に都市農地貸借円滑化法による貸借制度が創設され、生産緑地を貸しやすい仕組みが用意され、いざという時に生産緑地を貸すことができることとなり、10年間の営農継続に不安があった農家にとって、特定生産緑地の指定申請を決断する後押しとなった。

図表 3 生産緑地関連制度の主な改正内容(2017年~2018年)

| 2017年 生産緑地法改正 | 特定生産緑地制度 | ・指定から30年経過後も生産緑地制度による農地保全を継続できる仕組みとして創設 |

| 面積要件の引下げ | ・法定の下限500㎡とする面積要件について、市町村条例により300㎡まで引き下げ可能に ・同一又は隣接する街区内に複数の農地がある場合、一団の農地とみなして指定可能に(個々の農地はそれぞれ100㎡以上)(運用改善) | |

| 建築制限の緩和 | ・生産緑地地区内で設置可能な施設に、製造・加工施設、直売所、農家レストランを追加 | |

| 2018年 都市農地貸借円滑 化法制定等 | 認定都市農地貸付 | ・農地法による法定更新が適用されず、貸しても確実に返還される貸借制度の創設 ・貸しても相続税納税猶予の継続が可能に |

| 農園用地貸付 | ・生産緑地を市民農園用地として貸しても、相続税納税猶予が継続可能に(都市農地貸借円滑化法・特定農地貸付法) |

(2) 特定生産緑地制度の概要

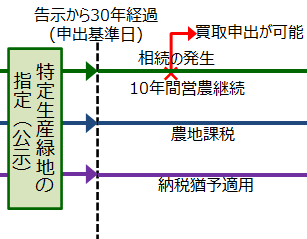

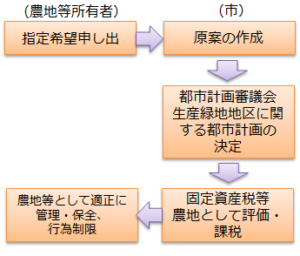

生産緑地の指定(生産緑地地区の都市計画の告示)から30年が経過するまでに、生産緑地所有者等の意向をもとに、特定生産緑地に指定されることで、引き続き固定資産税等の農地評価・農地課税が継続される。相続税の納税猶予の適用も可能で、生産緑地を貸しても(認定都市農地貸付または農園用地貸付)相続税の納税猶予が継続される。

特定生産緑地に指定された後は、買取り申出ができる時期は10年延期され、その後も10年ごとに、延長の可否を判断できる仕組みである。

なお、特定生産緑地の指定を受けずに生産緑地の指定から30年が経過した場合、特定生産緑地の指定を受けることはできない(図表4)。

図表 4 特定生産緑地制度の仕組み

(3) 特定生産緑地に移行しない場合

特定生産緑地に指定しない生産緑地は、指定から30年が経過すると、いつでも買取り申し出が可能となり、買取り申し出の手続きをとること で、自治体が買い取らず、農業者へのあっせんも不調となった場合に行為制限が解除となる。

固定資産税等については宅地並み課税となり、激変緩和措置として4年間軽減率が適用され、5年目で宅地並み課税の課税額となる。

相続税納税猶予についても、すでに猶予を受けている場合は現世代に限って継続するが、次世代からは適用できなくなる。

なお、指定から30年が経過しても生産緑地のままであり、買取り申し出をして行為制限が解除されるまでは、農地として適切に管理する必要がある。

また、生産緑地を対象とした都市農地貸借法を活用することは可能である。したがって、指定から30年が経過する前に相続税納税猶予を受けている場合は、認定都市農地貸付や農園用地貸付による貸し付けを行っても、納税猶予が継続される。

3.特定生産緑地の指定の経過

(1) 特定生産緑地指定までのスケジュール

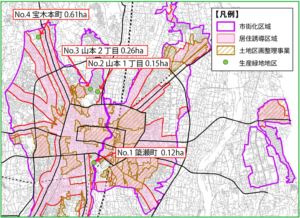

特定生産緑地の指定については、自治体での現地確認等を踏まえた審査や都市計画審議会での意見聴取などの手続きを経る必要があり、さらに、1992年に指定された生産緑地が非常に多いことから自治体の事務作業量が大量となる。そのため、手続き期間に余裕を持たせるために、国土交通省の手引きにおいても、早急に周知作業に着手し、指定事務の平準化を図ることとされ、2020年までに指定意向の確認と同意取得を済ませるスケジュールが例示され(図表 5)、各自治体においても、概ねこのようなスケジュールで指定手続きが進められた。

図表 5 特定生産緑地指定までのスケジュール例

(2) 自治体の動きを踏まえたJAの取り組み

各市区町村において具体的な手続きの手順やスケジュールは異なるため、JAは管内の当該自治体による指定意向の確認や手続きのスケジュール等を正確に把握したうえで、JAとしての事前の準備や対象組合員への周知、指定意向の把握、指定事務に取り組んだ。

JA全中は2019年10月に特定生産緑地に関する研修会を開催し、以下のJAが取り組むべき内容(図表 6)を示し、特定生産緑地への確実な移行に努めることを呼びかけた。

図表 6 JAが取組むべき内容の概要

| 事前準備 | ■自治体等の動きを把握し、JAの取り組み方針を検討する ○自治体・農業委員会と協議 ■対象者全員を具体的に把握する ○生産緑地所有者(対象者)のリスト化 ○相続税納税猶予制度適用者(重点対象者)のリスト化 |

| 周知 | ■組合員に正確な情報を提示し、問題意識を醸成する ○研修会や個別相談会等の開催 ○渉外等による個別訪問 等 ○特定生産緑地制度に加え、JA及び自治体の営農継続支援策、都市農地貸借法などの他の都市農業関連制度を併せて説明 |

| 意向把握 | ■組合員の意向を尊重しつつ、可能な範囲で営農継続を支援 ○アンケートによる意向調査;指定意向未定の者や未回答への対応にも留意 ○個別面談(個別訪問、個別相談会)等 |

| 指定事務 | ■自治体の事務や組合員の書類申請等について、必要に応じて支援する ○指定申請書類の収集・作成及び申請の支援 |

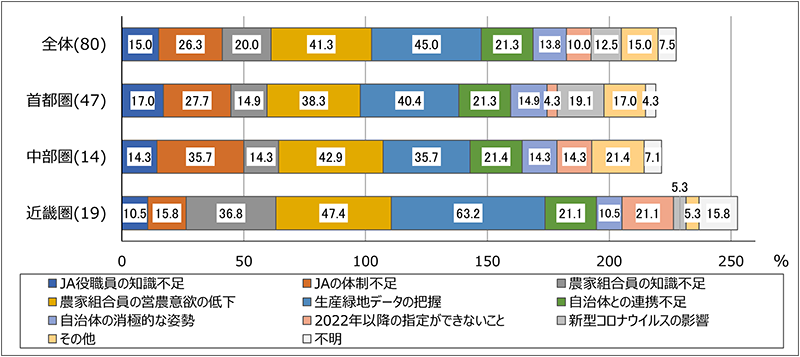

(3) 指定促進上の課題

JAが特定生産緑地の指定促進に取り組む中で、いくつかの課題が挙げられた。2021年にJA全中が実施したアンケート調査結果では(図表 7)、JAが特定生産緑地への指定を促すうえで問題となっていることとして、「生産緑地に関するデータの把握」(45.0%)が最も多く、次いで「農家組合員の営農意欲の低下」(41.3%)、「JAの体制の不足」(26.3%)、「自治体との連携不足」(21.3%)、「農家組合員の知識不足」(20.0%)等となっていた。特に自治体との情報共有が個人情報の壁に阻まれ、周知や意向確認等の取り組みが思うように進められないという問題があった。

図表 7 特定生産緑地指定促進上の課題(複数回答)

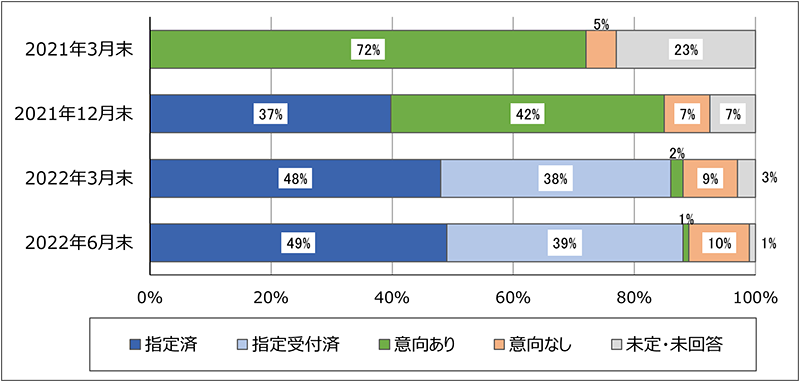

(4) 指定見込みの経過

国土交通省は、特定生産緑地の指定見込みについて、これまで複数回途中経過を公表してきた。2021年3月末の時点で「指定意向あり」は72%、「未定・未回答」が23%であった(図表 8)。これらの状況を踏まえ、各JAにおいて意向未定農家等に対して改めて、個別訪問や書面での確認等、漏れの無いよう周知と意向把握の徹底に努め、未定から指定へと移行が進み、特定生産緑地の指定を約9割まで積み上げることができた。

図表 8 特定生産緑地の指定見込みの経過

4.2022年の指定結果

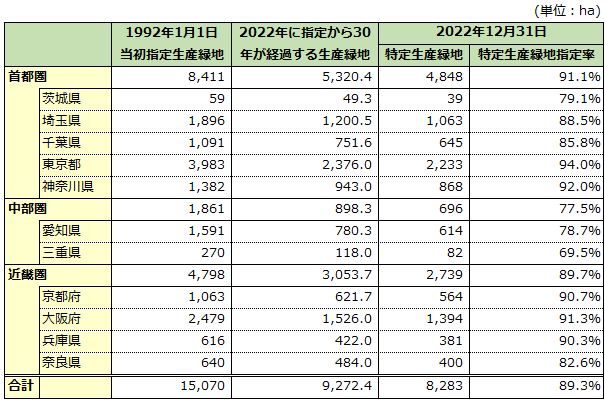

国土交通省が、19922022 年指定の生産緑地を有する199の自治体に対して実施した、2022年12月末時点での特定生産緑地の指定状況調査の結果によると、対象となる生産緑地面積9,273haのうち89.3%にあたる8,282haが特定生産緑地に指定された。

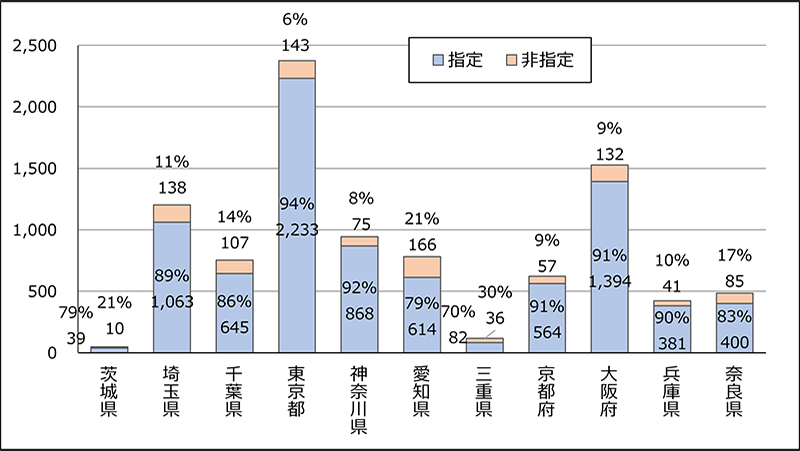

大都市圏別の指定率を見ると、首都圏では91.1%と最も高く、近畿圏(89.7%)、中部圏(77.5%)の順となっている(図表9)。

また、都府県別の指定率を見ると、東京都が94.0%で最も高く、次いで神奈川県(92.0%)、大阪府(91.3%)等となっている(図表10、11)。

市町村別の指定面積については、図表 12に示した。なお、2022年に指定から30年が経過する生産緑地について市区別面積は同資料に記載が無いため、参考としてより、2021年3月31日現在の生産緑地面積(国土交通省「都市計画現況調査」)を掲載した。

図表 9 都市圏別特定生産緑地指定率(2022年12月末時点)

図表 10 都道府県別特定生産緑地の指定状況(2022年12月末時点)

図表 11 都市圏・都道府県別特定生産緑地の指定状況 (単位:ha)

5.今後の取り組みについて

(1) 順次指定から30年を迎える生産緑地の特定生産緑地への移行促進

2023年以降も順次指定から30年を迎える生産緑地があるため、引き続き特定生産緑地制度の周知と移行促進に取り組む必要がある。

2020年末時点での生産緑地地区全体の決定状況を見ると(図表 2)、1993年から2002年までの10年間で指定された生産緑地は約998haあり(全体の8.2%)、これらが今後10年間で特定生産緑地への移行の対象となる。

1992年に比べればかなり少ないが、対象となる農地や所有者が少ないからこそ、漏れの無い正確な情報把握と効率的な周知と移行支援が求められる。その際に自治体との連携や情報共有が重要となるが、2022年に向けた取り組みにおいても、十分にできていないケースが多かったことからも、引き続き自治体に働きかけ、連携強化を図る必要がある。

また、1993年以降の生産緑地の追加指定については、市区によってこれまでの対応に大きな違いが見られるため、管内の市区の追加指定の経過をよく確認しておく必要がある。

(2) あとから特定市街化区域農地となった場合や地方圏での特定生産緑地への移行促進

1991年1月2日以降に市街化区域編入された場合や、市町村合併や町の市制施行等によって特定市となった場合等、あとから特定市街化区域農地となったケースも少なからずある。これらの経緯と該当する市や地区を把握し、特定生産緑地への移行促進に取り組む必要がある。

また、三大都市圏特定市以外(地方圏)でも徐々に生産緑地制度の導入が進んでおり、これまで16市町村で導入されている。早いところでは1993年には石川県金沢市と愛知県大口町で導入されるなど、2013年までで10市町村で制度が導入された。

なお、1991年1月2日以降に特定市街化区域農地となった場合と地方圏については、指定から30年経過までに特定市街化区域農地に移行しなかった場合、固定資産税等は農地課税ではなくなるが、相続税納税猶予の適用は受けることができる。

(3) 特定生産緑地に移行しなかった農地及び組合員への対応

今回対象の生産緑地のうち、特定生産緑地に移行しなかった約1割の生産緑地は、いつでも買取り申し出ができる状態となり、固定資産税等は激変緩和措置を経て宅地並み課税となる。

したがって、今後近いうちに買取り申し出及び農地の転用を検討することが想定されるため、資産管理としての土地活用や相続支援に引き続き取り組む必要がある。

一方で、組合員の事情や意向が変わり、改めて生産緑地の指定を希望する場合もあると想定される。特定生産緑地の指定はできないため、あらためて生産緑地への再指定を受けて、30年間の農地等としての管理義務を負うこととなるが、固定資産税や相続税納税猶予の優遇措置を受けることができることから、再指定にかかる支援を行うことも必要である。

(4) 営農継続支援と次世代対策

特定生産緑地への移行については、9割もの高い割合となったものの、そこでの営農継続については、農業従事者の高齢化や農業後継者の確保という面で課題は多い。様々な営農継続支援策や次世代確保の取り組みを強化する必要がある。

特定生産緑地の指定促進にかかる取り組みにより、一定程度集積されている生産緑地や組合員に関する情報を活用しつつ、都市農業における次世代総点検運動に取り組む必要がある。

(5) 都市農地貸借等による都市農地の保全と有効活用

都市農地貸借円滑化法の施行によって、生産緑地を貸借しやすい仕組みが用意され、特定生産緑地への移行にあたっても、今後10年間の営農継続に不安を抱える農地所有者にとって大きな後押しとなった。

貸借における貸し手と借り手の情報収集やマッチング等、貸借の成立を支援することや、全般的には借り手不足であるため、多様な担い手の育成を含めて借り手の確保のための取り組みが必要となる。

(6) 2032年の指定期限の延長への備え

特定生産緑地は10年ごとに更新する仕組みであり、今回約9割もの生産緑地が特定生産緑地へと移行したことから、2032年には再度多くの特定生産緑地が指定期限日を迎えることとなる。事前準備の期間を含めると、決してそれほど先の話ではない。特定生産緑地の確実な指定期限の延長に向けて、自治体ごとの申請受付期間をはじめとした指定延長手続きのスケジュールを踏まえ、あらかじめ備えておく必要がある。

コメント